社労士の開業に必要なホームページ制作|集客に直結する作り方

目次

開業社労士が直面する集客課題と差別化の必要性

開業社労士が直面する集客課題と差別化の必要性

開業されたばかりの先生、集客についてこのようなお悩みはありませんか?

- 「事務所を設立したけれど、何をすればいいか分からない」

- 「営業活動に自信がない」

- 「できるだけコストをかけずに集客したい」

社労士としてスタートを切ったばかりの先生は、このような不安を抱えているかもしれません。

事務所を設立しても、すぐに紹介や顧問契約が安定して得られるとは限りません。

多くの先生が「最初の集客」をどう進めるかに悩まれています。

もちろん「飛び込み営業」や「知人からの紹介」など、さまざまな方法がありますが、予算や時間の限られた開業初期には、効率よく「見つけてもらう仕組み」を整えることが重要だと考えられます。

本記事では、「社労士事務所を開業したら、まず最初に何をすべきか?」というテーマで、ホームページの整備を“最優先”の集客手段としてご紹介します。

なぜホームページが “最初の一手” なのか?

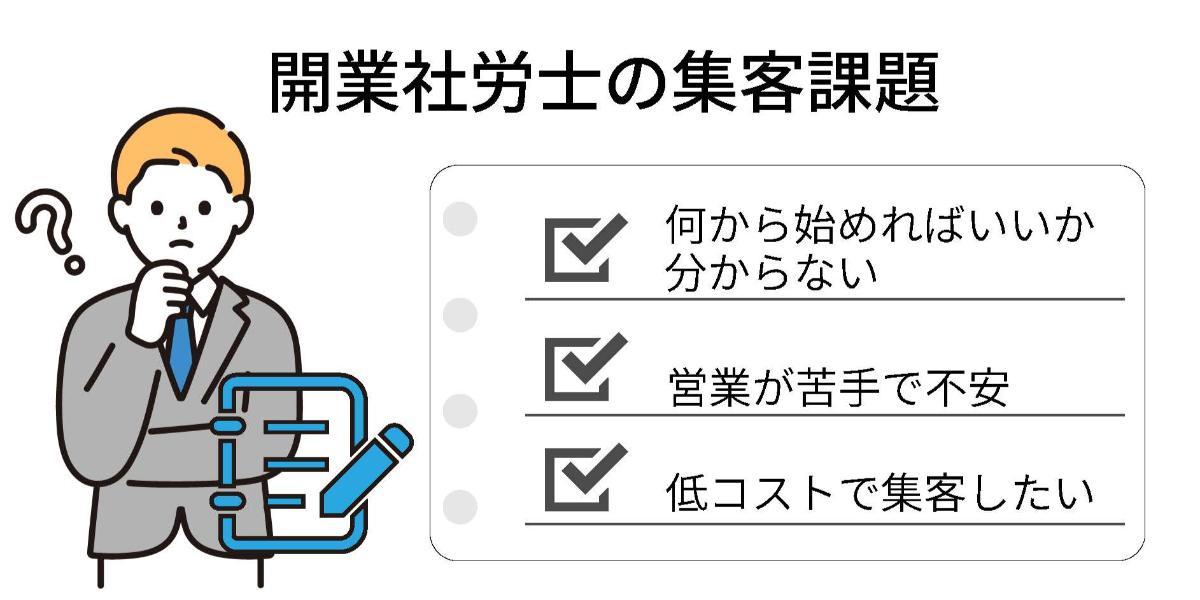

総務省「令和3年 通信利用動向調査(企業編)」によると、日本企業の90%以上が自社ホームページを保有していると報告されています。

このデータは、ホームページがもはや企業活動において

「持っていて当然」の存在であることを示唆していると言えるでしょう。

これは、社労士事務所にとっても同じことが言えるのではないでしょうか。

信頼性の確保につながる

人はサービスを依頼する際、その提供者の「顔」が見えないと不安を感じるものです。

これは士業でも例外ではありません。

Web検索で事務所名を見つけたとき、名刺に記載されたQRコードを読み取ったとき、真っ先に確認されるのが“公式ホームページ”です。

特に社労士という職業は、顧問契約や書類作成など、顧客との長期的な信頼関係が不可欠な仕事です。

事務所の所在地や先生の顔写真、プロフィールを掲載するだけでも、見込み客の安心感は大きく高まります。

また、清潔感のあるデザインや、活動実績、対応可能な業務内容などを明確に伝えることで、「この先生なら安心して任せられる」と思ってもらえる可能性が高まります。

他の集客施策の “受け皿” になる

ホームページは、チラシ・SNS・紹介・広告など、あらゆる集客施策の「受け皿」として機能します。

例えばSNS広告を打っても、遷移先の情報が整っていなければ、せっかくの興味を損ねてしまうかもしれません。

ホームページがしっかりと機能していれば、見込み客はそこであなたの専門性や人柄をさらに深く知ることができ、問い合わせや資料請求といったアクションに直結させることができます。

長期的な資産になる

一度作成したホームページは、正しく運用すれば長期的な集客資産となります。

SNSの投稿や広告は一時的な効果にとどまりますが、ホームページは検索エンジン経由で長く見られる可能性があり、コンテンツを積み重ねるほどに効果が高まっていきます。

つまり、ホームページは単なる“看板”ではなく、時間をかけて育てていく「営業の土台」としての役割を果たします。

企業が最初に社労士に相談するテーマとは?

多くの企業が『就業規則』や『助成金申請』といった人事労務分野について、

社労士の先生への相談を検討されるケースが少なくないようです。

助成金は特に複雑・最新化も頻繁で、専門家への相談が安心感につながる場合も多いようです。

実際にGoogleのキーワードプランナーで月間平均検索ボリュームを見てみると、『就業規則/22,200』『助成金/33,100』と検索ボリュームが非常に多く、関心度の高いテーマだといえるでしょう。こういったテーマのコンテンツを強化することも信頼度に直結する可能性が考えられます。

ホームページを作るときに意識すべきポイント

「誰に向けたサービスか」を明確に

同じ社労士業務でも、対応する業種や規模、得意分野によって顧客層は変わってきます。

自社のホームページでは「どのような業種の企業に強いのか」「助成金申請や労務相談にどこまで対応できるのか」など、ご自身の強みを具体的に示すことが大切です。

ターゲットを絞り込むことで、その層に響くメッセージをより効果的に伝えることができます。

スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)は必須

総務省「令和6年版 情報通信白書|インターネット(第11節 デジタル活用の動向)」によると、個人のインターネット利用端末はスマートフォンが72.9%、パソコンは47.4%にとどまっています。

これは、企業担当者であっても「最初の情報収集はスマホで」というケースが考えられるのではないでしょうか。

もし事務所のホームページがスマホで見づらかったり、表示が遅かったりすると、その時点で候補から外れてしまう可能性もあるでしょう。

そのため、開業初期から「モバイル対応」を意識したサイトづくりを行うことが大切です。

出典:総務省「令和6年版 情報通信白書|インターネット(第11節 デジタル活用の動向)」

自分で更新できることが“武器”になる

ホームページは「作って終わり」ではありません。

定期的に情報を更新し、訪問者の役に立つコンテンツを増やすことで、検索エンジンの評価も高まり、より多くの人に見てもらえるようになります。

例えば「最新の法改正情報」や「採用・顧問実績」など、更新できる部分があることで、ホームページは「今も動いている事務所」として信頼感を生み出します。

WordPressなどのCMSを使えば、専門知識がなくても自分で情報更新が可能です。

開業したての社労士の先生にこそ、サブスク型ホームページという選択肢を

「とはいえ、開業時はコストも抑えたいし、制作を外注するのもハードルが高い…」

というお悩みもよく聞きます。

そんなときにおすすめしたいのが、

「サブスク型」の社労士向けホームページ制作サービスです。

初期費用を抑え、必要な機能だけを無理なく導入

一般的なホームページ制作は、高額な初期費用がかかるケースが多いです。

しかし、サブスク型サービスは、初期費用を抑え、月額料金で利用できるため、開業予算が限られている先生でも無理なく始めることができます。

さらに、必要なコンテンツがあらかじめ設計されているため、制作時間を大幅に短縮し、すぐに運用を開始することが可能です。

継続支援があるから安心

単にホームページを納品して終わりではなく、開業後の運用や集客支援、名刺やチラシのデザインテンプレート提供など、広報・営業面の支援がセットになっているプランもあります。

これにより、ホームページをどう活用すれば良いか一人で悩むことなく、少しずつステージアップしていくことが可能になります。

開業社労士にとって、ホームページは最初の営業ツール

開業したばかりの社労士事務所にとって、最初の集客は大きな壁に感じられるかもしれません。

しかし、限られた予算のなかでも取り組みやすいのが、ホームページを中心とした情報発信です。

- 企業の9割以上がHPを持つ時代、社労士事務所もWebで探される

- 初回相談のテーマは「就業規則」「助成金」などが考えられる

- スマホ対応や更新性が、信頼感や検索評価につながる

これらを意識することで、開業初期から少しずつ認知を広げ、相談のきっかけを作りやすくなるはずです。

ホームページは「ただの名刺代わり」ではありません。

事務所の信頼性を示し、継続的な集客につなげるための基盤となる存在です。

ご自身の強みや人柄を伝える手段として、ホームページを「集客の第一歩」に活用されてみてはいかがでしょうか。

社労士専用WEBサービスでは、開業間もない先生を対象にした開業支援プランをご用意しております。ご希望やご要望に合わせて最適なプランをご提案させていただきますので、お気軽にお問合せください。

▼開業支援プラン詳細▼

https://sharoushi-web.jp/webplan/startup/

▼関連コラム▼